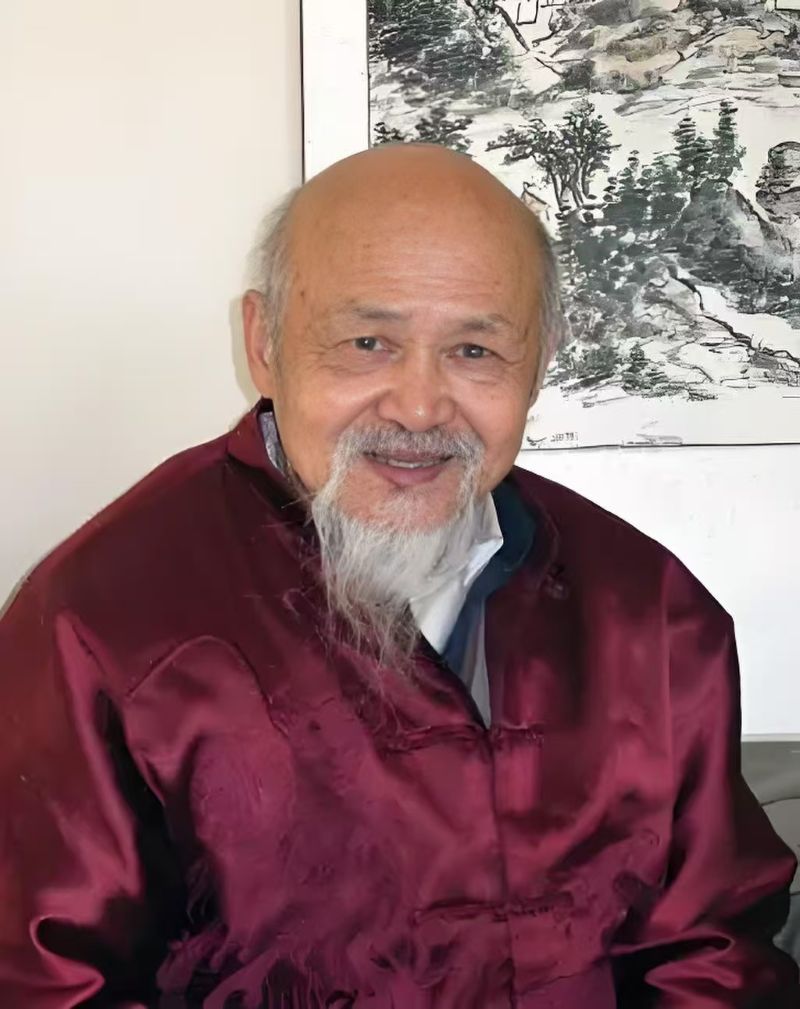

(世界报 墨戈)一艘帆船在波峰浪谷中颠簸,15岁的何达启紧紧抓住船舷,望着远方巨轮掀起的浪花,暗立决心:总有一天,他也要拥有自己的轮船。

1863年,何达启出生在万泉河下游南盈村的一个贫苦家庭。那时的大清帝国正处在内忧外患之中,百姓生活水深火热。

位于南海之中的海南岛,由于土地贫瘠、生产落后,许多人不得不将目光投向茫茫大海之外的南洋,寻求一线生机。

何达启的家乡靠近博鳌,那是海南人“去番”的一个重要港口。耳濡目染之下,年仅15岁的他也加入了闯荡南洋的行列。

九死一生,南洋寻梦

与当年大多数海南人一样,何达启乘坐帆船“去番”。在浩瀚的大海上,小船随波逐流,听天由命。

航行充满了危险与艰辛。帆船在波峰浪谷中颠簸,有时甚至几乎被风浪吞没。

“怕死不来番”,这句在海南人中流传的口头禅,折射出先辈们冒着生命危险漂洋过海的经历。

海南人成规模迁居南洋的历史已有数百年。据学者研究,明代海南先贤丘濬的《送林黄门使满剌加国序》记载,成化十七年(1481年)已有海南人出使满剌加(今马六甲)。

而大量海南人移民到马来西亚则是在1850年以后,槟城成为海南人最早登陆的据点。

何达启先是到达越南,在那里种植橡胶,当胶工。辗转几年后,日子依然过得并不顺畅,他又转赴马来西亚,在那里开锡矿,干苦力。

像何达启这样生活在社会底层的海南移民,在南洋并不罕见。他们往往占据不了重要经济领域,最好的状况也只是开家咖啡馆或理发店,都是一些“劳多利薄”的行当。

机遇降临,诚信赢得赏识

改变何达启命运的契机,发生在他到一位德国籍船长家当佣工之后。机会来之不易,何达启凭借闯海人的勤奋敏锐,刻苦耐劳,尽心尽职地为船长服务。

有一次,德国船长夫妇回国度假,匆忙中丢失了一个装满贵重财物的大箱子。当他们度假归来,何达启竟将箱子完璧归赵。

船长夫妇喜出望外,拿出一沓钱送给何达启表示感谢,但被他拒绝了。

何达启的勤奋、本分、诚恳、信实,深深打动了德国船长。船长夫妇将他视为可塑之才,决定送他到德国汉堡学习轮船业务。

在德国的三年磨炼,让何达启业务纯熟,眼界大开。他不仅学会了英文,还掌握了轮船公司的运营管理,为日后创办自己的船务公司奠定了基础。

开创事业,成就船王美誉

1890年,27岁的何达启终于实现了当年的梦想,创办了海南第一家“森堡船务公司”。

靠着勤奋努力和诚实守信的经营理念,他的船队规模不断扩大,最盛时达到10艘轮船,几乎垄断了海南的石油贸易和船务运输业务。

《海南百科全书》记载,何达启的船队称雄海上,其中一艘船往返海口与汉堡,其他的船经营东南亚航线。他的事业如日中天,甚至一些德国、英国人都到他的公司打工。

何达启并没有满足于航运业的成功。他还兴办了南发公司、琼盛号等企业,投资涉及海运、邮电、橡胶、石油等多个行业,成为名副其实的海口首富。

回报乡梓,投资家乡建设

像许多成功的华侨一样,何达启在事业有成后,开始积极回报家乡。

他在光绪年间兴建了当时海口市规模最大、造价最贵的私家豪宅——何家大院。

大院建楼三幢,风格中西合璧,院内建造花园,面积近3000平方米。

更值得一提的是,何达启十分重视教育,投资兴建了海口第一所民办华海中学,成为海口名副其实的慈善家。清政府也授予他花瓴候选同知的荣誉。

引进橡胶,开拓种植先河

除了航运和商业,何达启还对海南的农业发展做出了开拓性贡献。

当时,帝国主义严密控制橡胶种子外流,何达启利用往返国内的机会,三次冒险带回橡胶种子。

1906年,他和叔叔何麟书创办了海南第一个“琼安胶园”。十年后,胶园成功收获烟片,为海南的橡胶事业做出了开拓性贡献。

何达启因此成为海南“橡胶王国”的开发者之一。

家国情怀,融入建筑艺术

何达启于光绪年间兴建的何家大院,堪称当时海口的一大景观。落成之日,一时观者如鲫,巷议如潮。

大院内的三幢大楼风格迥异——中式、南洋和西欧风格。

对周游世界、阅历丰富的何达启来说,这种设计很为平常,但对一百多年前边陲小镇的市民来说,简直是天方夜谭。

何达启的曾孙解释说,三幢大楼三种风格,表现了祖父的故园情结。

中式大楼代表他的乡土情思和家国情怀;南洋风格大楼是他多年在南洋打拼的记忆;而西欧风格大楼则是他游学西欧,发家致富的见证。

何达启于1931年去世,没能看到五年后以他名字命名的“达启街”出现在海口地图上。

他的故居至今仍屹立在海口义兴后街,虽仅存中式门楼及南洋风格大楼,但地板的轴面依然晶亮,仿佛仍在诉说着昔日的辉煌。

在今天的海南,华侨文化已成为独特的历史遗产。当年下南洋的海南人中,文昌人是主体。

在很长一段时间里,还有女人不出洋的所谓“乡规”,使得南洋的海南华侨社会长期保持着男性为主的特征。

韩槐准、王绍经、蔡家森......一个个下南洋的海南人故事,共同构成了一部海南华侨艰苦奋斗的历史。

而何达启的故事,无疑是其中最为精彩的篇章之一。

【编辑:庄观伟】